Über den Alten Hafen von Wismar kreisen Möwen, die Herbstsonne kämpft sich durch die Wolken. Eingehüllt unter einer weißen Plane liegt der Kutter „Marlen“ − aufgebockt an Land. Eine Säge kreischt, jemand mit Schutzbrille hockt am Schweißgerät, zwei Männer in blauen Jacken schleppen 50-Kilo-Gewichte in den Maschinenraum.

„Marlen“ ist der letzte Schleppnetzkutter seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern. Als sein Besitzer in den Ruhestand ging, stellte sich für das Schiff die Frage: verschrotten oder vergolden? Seit 2015 läuft ein vom Wismarer Jobcenter initiiertes Projekt zum Wiederaufbau. Danach soll „Marlen“ als Schulungs- und Ausflugsschiff genutzt werden. Die arbeitenden Männer an Bord sind langzeitarbeitslos.

Martin Greiner, Geschäftsführer des Jobcenters Nordwestmecklenburg, war sofort begeistert von der Vergoldungsidee. „Weil sie dieses haptische Element aufweist, dass da am Ende was in der Welt ist, was man sehen und anfassen kann.“ Im Februar 2015 kletterte der geborene Münsteraner auf den Kutter und sagte: „Das wäre doch was!“

Holzliebhaber dürfen reinschnuppern

„Marlen“ − gezimmert 1950 in der Boddenwerft Damgarten − ist schon das dritte Schiff in der nordostdeutschen Hansestadt, das über soziale Projekte saniert wird: Es folgt der Kogge „Wissemara“ aus dem 14. Jahrhundert sowie dem Elblotsenschoner „Atalanta“, der seit nunmehr 20 Jahren die Touristen verzückt. Beide werden kommerziell genutzt und haben Arbeitsplätze geschaffen.

Sozialrechtlich läuft das Projekt als Arbeitsgelegenheit. „Wir suchen vorrangig Helfer im Bereich Holz. Jeder, der handwerkliches Interesse hat und halbwegs gesund ist, kann mitmachen“, erläutert Greiners Kollegin Katharina Schmiegel. Die 44-jährige Diplomverwaltungswirtin betreut die Arbeitsgelegenheit „Kutter“ seit 2017 − nach außen fungiert sie als Schnittstelle zwischen Jobcenter und Kutter, intern zwischen Arbeitsgelegenheit und Arbeitsvermittlung. „Wir nutzen das Projekt als Einstieg in die Arbeitswelt. Wenn wir im Gespräch das Gefühl haben, hier könnte der nächste Schritt gemacht werden, dann bieten wir das an.“

Wobei sich bislang zeigt, dass die Personen, die von allein mitmachen wollen, länger bei der Stange bleiben als die, denen die Maßnahme vom Jobcenter vorgeschlagen wird. Gesundheitliche Hemmnisse führen manchmal zum Abbruch, auch die richtige Einstellung ist nicht immer gegeben, sich der anstrengenden Tätigkeit auf engem Raum auszusetzen. Deshalb ermöglicht das Jobcenter allen Interessierten einen Schnuppertag auf der „Marlen“. Theoretisch wäre eine Teilnahme bis zu drei Jahren möglich, durchschnittlich bleiben die Teilnehmenden neun Monate in der Maßnahme.

Derzeit arbeiten auf dem Kutter elf Männer, 16 Stellen wären vorhanden. „Es wurde mit der Zeit schwerer, Teilnehmende für das Projekt zu gewinnen“, begründet Martin Greiner die Diskrepanz. „Meine Aufgabe sehe ich deshalb auch darin, mitzuhelfen, dass die Akzeptanz für das Schiff überall hoch bleibt und die Teilnehmenden zufrieden sind.“ Auch einige Frauen hatten sich die Sache zwischenzeitlich angeguckt, kamen jedoch nicht wieder.

Die „Kuttermutter“ hofft auf Synergien

Um die Kräfte für die Schiffsreparatur zu bündeln, gründete sich Ende 2014 der Förderverein „Marlen e.V.“. Dessen zweite Vorsitzende Irmtraud Rakow betont den sozialen Aspekt des Projekts und wünscht sich, dass die Teilnehmenden auch ein Stück gesellschaftliche Anerkennung bekommen: „Hier haben wir die Möglichkeit, Menschen wertzuschätzen.“

Die ehemalige Personalratsvorsitzende in der Wismarer Stadtverwaltung ist in einem Kita-Verein, einem Tennis-Verein und in der Gewerkschaft aktiv. Die meisten Wochenstunden jedoch widmet sie ihrer Herzenssache „Marlen“. Momentan sucht die selbsternannte „Kuttermutter“ händeringend Verwaltungspersonal. Die Mitgliedschaft der 37 Vereinsmitglieder muss betreut, der Facebookauftritt gepflegt, das Prozedere organisiert, Material bestellt werden. „Es fehlt an Manpower“, konstatiert die 66-Jährige. „Wir sind da etwas blauäugig gewesen, als wir von zwei Jahren ausgegangen sind.“ Rakow hofft auf Synergieeffekte, falls sich ihr Verein mit denen der beiden anderen Traditionsschiffe unter dem Namen „Maritimes Traditionszentrum“ zusammenschließen sollte.

Der Förderverein sitzt in den Räumen der „Bildungszentrum Wismar GmbH“, die auch den blauen Großcontainer neben dem Kutter spendierte, in dem die Schiffsbauer einen Pausenraum eingerichtet haben. Im Bildungszentrum können Teilnehmende auch Qualifikationen erwerben wie den Schweißerschein, den sogenannten TSM-Schein 1 und 2 für Holzbearbeitungsmaschinen, daneben erhalten sie Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen. Es gibt Gruppenausflüge zum Tag der offenen Tür bei Arbeitgebern oder zur Werft nach Ramin. Einmal jährlich partizipieren die Teilnehmenden an der traditionellen Lichterfahrt auf der Ostsee. „Das ist auch eine Belohnung für sie“, sagt Rakow.

Über den Bordrand hinausgucken

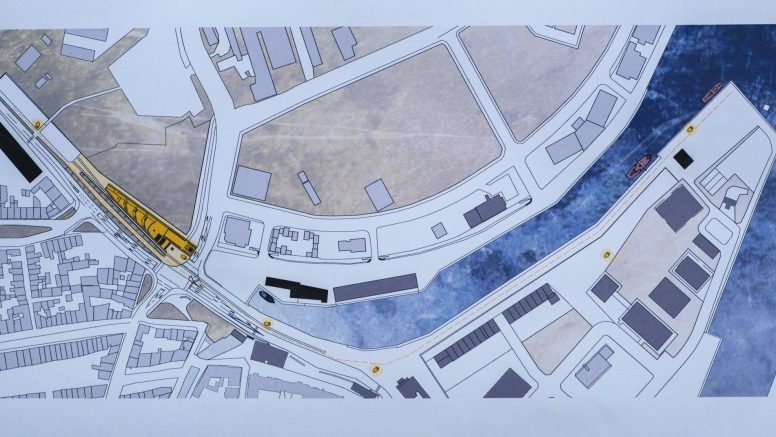

Die Geschichte der „Marlen“ wäre unvollständig ohne einen Blick ringsumher. Der Innenausbau des Kutters erfolgt in Kooperation mit Architekturstudierenden der örtlichen Hochschule, die sich auch mit der Gestaltung des Hafens beschäftigen. Zeitgleich zum Innenausbau läuft ein ESF-gefördertes Projekt, in dem der Förderverein einen Film dreht. Ziel ist es, späteren Passagieren die Artenvielfalt der Ostsee, aber auch die drohende Gefahr durch Umweltverschmutzung und Klimawandel näherzubringen. Cornelia Pollin, Bereichsleiterin Markt und Integration im Jobcenter, konstatiert: „Es war für uns von Beginn an wichtig, dass es nicht nur darum geht, den Kutter zu sanieren, sondern ihn in ein Gesamtkonzept einzubetten. Das ist auch ein Arbeitsschwerpunkt des Vereins.“ Die 42-Jährige ist selbst Weltmeisterin in Drachenbootfahren, sie kümmert sich um die finanzielle Seite, stemmt sämtliche Kalkulationen.

Das Projekt läuft noch bis 2021. Das Jobcenter finanziert über Maßnahmekosten und die Mehraufwandsentschädigung von zwei Euro pro Stunde für die Teilnehmenden. Zusätzlich sponsern zwei lokale Firmen, die Werft wird gerade umworben. Unterstützung kommt auch von der Hochschule, der Stadt Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg.

Zwei Fachleute befähigen die Teilnehmenden

So wie andernorts Bauprojekte gern mal zeitlich explodieren, hat auch Schleppnetzkutter „Marlen“ die Abläufe mehrfach ausgebremst. Es stellte sich heraus, dass der Doppelrumpf innen verrottet war, was einen beträchtlichen Aufwand nach sich zog: Die Planken werden derzeit komplett ausgebaut und saniert, hunderte Holznägel von Hand gefertigt. Aus den geplanten zwei Jahren wurden fünf. Auch deshalb, weil hier keine Fachkräfte am Werk sind, sondern schlichtweg Menschen mit fleißigen Händen.

Zwei gelernte Bootsbauer, die die Teilnehmenden nicht überfordern, sondern mit ruhiger Art befähigen und motivieren, haben auf der „Marlen“ den fachlichen Hut auf. Bernd Klimmek − Sparte Metall, Elektrik und Maschinen − sagt über seine Schützlinge: „Die meisten wollen, aber es gibt immer Ausnahmen.“ Zwei Tage braucht der Ex-Stahlschiffbauer und Kommunikationselektroniker, um jemanden einzuschätzen. Mit der Prognose über die sture „Marlen“ tat er sich schwerer: „Nächstes Jahr zu Wasser, und dann der Ausbau − zwei Jahre?“ Die größten Sorgen bereiten dem 57-Jährigen derzeit die Tanks, deren Anschlüsse müssen nämlich zum neuen Motor passen.

An der Bauzeitverlängerung tragen auch Behörden ihren Anteil. Die „See-Berufsgenossenschaft“ beispielsweise schreibt etliche Parameter vor. So müssen die Schotten um die Eingänge aktuell 60 Zentimeter hoch sein. Und eine Extra-Anstrengung brachte Mutter Natur: Der heiße Sommer war toxisch für den Fischkutter, wochenlang musste der Rumpf befeuchtet werden.

Fisch kommt nicht aus der Plastiktüte

Viele Menschen in Wismar haben einen generationsübergreifenden Bezug zum Schiffsbau. Nach einer Auftragsdelle infolge der Wiedervereinigung floriert das Gewerbe wieder: Derzeit entstehen hier die weltweit größten Passagierschiffe für den asiatischen Raum.

Die „Marlen“ misst gerade einmal 17 Meter. Früher stachen mit ihr drei Leute ins Wasser: ein Kapitän, ein Maschinist und ein Matrose. Nach der Renovierung können circa 13 Personen inklusive Crew an Bord gehen, bei kürzeren Touren auch mehr. „Dadurch, dass Kojen vorhanden sind, kann man auch mehrtägige Fahrten anbieten: für Schulklassen etwa, aber auch für Privatausflüge“, sagt Martin Greiner, selbst langjähriger Freizeitpaddler. Er denkt dabei an Hobby-Angler, aber auch an nichtangelnde Wasserfreunde. „Ein Ziel ist es, den Menschen nahezubringen, dass der Fisch nicht aus der Plastiktüte kommt, sondern aus dem Meer.“

Zusammenhalt tut gut

Soweit die Zukunftsmusik. Welche Wirkung aber hat das Projekt auf die Menschen, die aktuell hier arbeiten? „Für die Teilnehmenden ist es eine große Chance. Sie kommen aus ihrer Isolation heraus, finden menschliche Kontakte außerhalb der eigenen vier Wände“, weiß Maßnahmebetreuerin Schmiegel und erwähnt einen ukrainischen Mann, für den die Mitarbeit eine tolle Möglichkeit sei, die deutsche Sprache zu lernen.

Ein weiterer Gewinnfaktor ist die Schulung des Durchhaltevermögens. Die Männer lernen, sich was zuzutrauen, finden eine Tagesstruktur. Sechs Stunden sind sie täglich zusammen unter der Plane. Wie eine Familie essen sie gemeinsam Frühstück, haben Geld zusammengelegt und sich einen Kaffeekocher gekauft. „Die Leute merken manchmal mit Staunen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in ihnen schlummern, die über die Jahre verkümmert sind. Für sie ist es ein Schritt hin zu mehr Selbstbewusstsein, zu sehen, was sie selbst geschaffen haben“, freut sich Schmiegel. Der Gedanke spiegelt sich auch äußerlich durch eine Corporate Identity − die Männer tragen Jacken mit dem Emblem „Förderverein Marlen“. Ab und zu schauen frühere Teilnehmer auf dem Schiff vorbei, weil sie den Zusammenhalt in der Gruppe als wohltuende Erfahrung gespeichert haben.

Messbare und fühlbare Erfolge

Von den bisher insgesamt 94 Maßnahmeteilnehmern sind 19 in Arbeit eingemündet, zwei in Rente und einer in eine Umschulung gegangen. Wobei sich der Erfolg nicht nur in Zahlen ausdrückt. „Alle Seiten haben voneinander gelernt“, sagt Cornelia Pollin. „Die Verantwortlichen vom Verein, die Teilnehmer, und wir als Jobcenter. Denn so ein Projekt ist ja keine klassische Arbeitsgelegenheit, da ist viel abzustimmen und zu organisieren. Ein Mehrwert ist die Begeisterung der Teilnehmer und was sich an Strukturen drumherum entwickelt.“

Einer der Begeisterten ist Matthias Broszinski. Der gelernte Maurer kam über das Jobcenter auf die „Marlen“ und verliebte sich sofort in den Kutter: „Ich hab hier festgestellt, dass ich eine Schwäche für Holz habe.“ Broszinski streicht mit der Hand über eine mehrfach geschlängelte Holzleiste − die künftige Rückwand für eine Sitzbank. Mit einem kleinen Wasserkocher hat er das Holz aufgeweicht und nach einer Schablone in Form gebogen. Seine größte Herausforderung an Bord sei der Umgang mit den vielen Maschinen, da habe er Respekt, da gibt es noch viel zu lernen. Kann er sich vorstellen, hier länger mitzumachen? „Ja klar!“, antwortet der 31-Jährige ohne nachzudenken und wendet sich wieder seiner Holzschlange zu.

Die Bundesagentur für Arbeit hat die Kurzreportage "Best Practice-11 Männer-ein Boot" veröffentlicht. Hier bekommen Sie zusätzlich einen audiovisuellen Eindruck vom Projekt. Reinschauen lohnt sich!